Codecademy 創辦人 Zach Sims 一週前登上 YC 的 Startup School New York 舞台 (註),分享了他 13 歲以來的創業經歷,是一個非常有啟發性的故事。完整的影片在這裡,我的心得則跟在後面。 Zach Sims at Startup School NY 2014

Codecademy 創辦人 Zach Sims 一週前登上 YC 的 Startup School New York 舞台 (註),分享了他 13 歲以來的創業經歷,是一個非常有啟發性的故事。完整的影片在這裡,我的心得則跟在後面。 Zach Sims at Startup School NY 2014

Internet 無遠弗屆,就看你如何運用

13 歲的 Zach 擁有了人生第一台 iPod,從此他去到哪裡都帶著這寶貝。他發現他經常不小心摔到它,因此想弄一個防水護套來裝,他發現周遭的商店裡找不到這樣的東西,所幸到處寫 Email 給保護套製造商,請他們生產這樣的東西。不久之後,他真的得到了一個給他的 iPod 使用的防水護套,也讓他了解到了 Internet 的威力。

付諸行動,不需要等任何人許可

Zach 是一個典型的行動派,當他在 Columbia 大學就讀政治系時,發現周遭同學都有所學與產業脫節的問題 (這不是台灣獨有的現象),於是立刻和朋友一起蓋出了一個叫做 ComeRecruitUs (來雇用我們) 的網站。雖然這個相當鄉愿的服務最後沒有得到太多市場迴響,但卻在他心中埋下一棵種子,後來長出了 Codecademy。

抓住越級挑戰的機會

在 Columbia 讀書的時候,有次公布欄上貼出紐約當地相當出名的新創公司 Drop.io 創辦人 Sam Lessin 要來演講。為了怕擠不進去,Zach 提早兩個小時抵達教室。後來這個活動並沒有太多人來聽,但卻讓 Zach 認識了 Sam 這位相當厲害的創業者。為了能夠到 Drop.io 去越級挑戰,Zach 接著死纏爛打 Sam 半年,終於凹到了一個無薪實習的機會,也在那裡親眼看到了 Drop.io 快速成長的過程。 不久之後,Zach 聽說兩個朋友在做 GroupMe 群組簡訊服務,他認定這個主意有很大的潛力,便決定加入他們。在 GroupMe,Zach 又親身經歷了這家新創公司從 2 個人成長為 20 人,並且很快在一年後被 Skype 併購的過程。我想 Drop.io 與 GroupMe 的兩段經驗,對 Zach 日後發展 Codecademy 絕對有大的幫助。

做你真心認為有價值的事情

因緣際會下,Zach 進到了 YC,與卻被 Paul Graham 稱為是最聰明但 Idea 最爛的團隊。在 YC 的三個月中,他們不斷嘗試各種題目,無論大家覺得這些主意有多瘋狂,只要是真心認為有價值的,他們就去嘗試。但 Demo Day 很快就要來到,他們卻沒有任何東西可以秀,死到臨頭的他們終於又回到當初解決產學差距問題,Zach 再加上自己學習程式的經驗,因而催生出了 Codecademy。

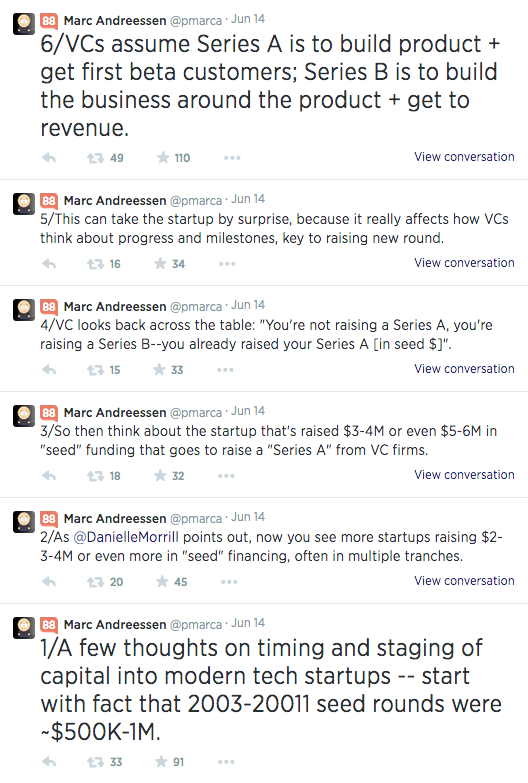

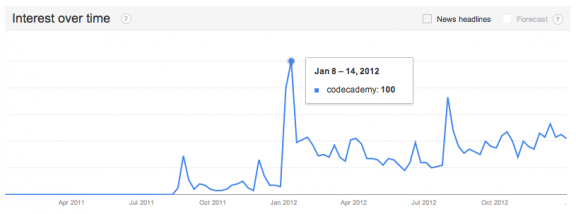

創業者必經的死亡之谷

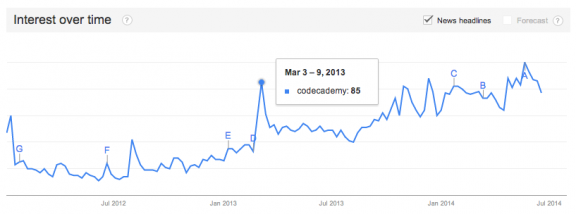

雖然 Codecademy 與發表時一併推出的 Codeyear 一出發就受到很大的迴響,但不久之後他們還是掉入了死亡之谷。失去新鮮的媒體開始懶得報導,而其他 MOOC 線上學習平台碰到的困境也讓大家開始懷疑 Codecademy 的未來。這迫使 Zach 回到工作檯上,努力去精鍊 Codecademy 的互動學習機制,讓它離只是播放影音的 MOOC 們越遠越好。這些 Iterations 終於在 2013 年出開始開花結果,而 Codecademy 也回到了好的成長軌跡上。

雖然 Codecademy 與發表時一併推出的 Codeyear 一出發就受到很大的迴響,但不久之後他們還是掉入了死亡之谷。失去新鮮的媒體開始懶得報導,而其他 MOOC 線上學習平台碰到的困境也讓大家開始懷疑 Codecademy 的未來。這迫使 Zach 回到工作檯上,努力去精鍊 Codecademy 的互動學習機制,讓它離只是播放影音的 MOOC 們越遠越好。這些 Iterations 終於在 2013 年出開始開花結果,而 Codecademy 也回到了好的成長軌跡上。  雖然算是達到了可以持久的 Product Market Fit,但往前走,Zach 還需要為 Codecademy 建立一個 Scalable Business Model。他目前認為 Codecademy 的未來在協助人才與企業找到對方,但這個方向是不是真的正確,我們得繼續看下去才知道了。 ___ 歡迎在 Facebook 上追蹤我 註:Codecademy 是 YC S11,也就是 YC 2011 年暑期班,的校友 (Photo via hubertburdamedia, CC License)

雖然算是達到了可以持久的 Product Market Fit,但往前走,Zach 還需要為 Codecademy 建立一個 Scalable Business Model。他目前認為 Codecademy 的未來在協助人才與企業找到對方,但這個方向是不是真的正確,我們得繼續看下去才知道了。 ___ 歡迎在 Facebook 上追蹤我 註:Codecademy 是 YC S11,也就是 YC 2011 年暑期班,的校友 (Photo via hubertburdamedia, CC License)