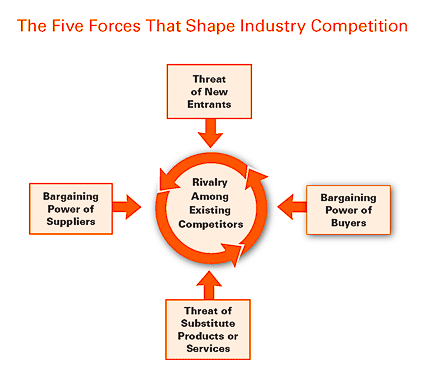

34 年前,Michael Porter 在 Harvard Business Review 上發表了「Five Forces That Shape Industry Competition」這篇文章,從此之後 Porter’s Five Forces,也就是我們常說的「波特五力分析」,開始擁有了它自己的生命。這個模型逐漸在商學院、企業主管、政府機關間流行起來,到了 1983 年頂著明星光環的 Porter 正式創辦 Monitor Group,展開他長達 30 年的企業顧問生涯。

Monitor Group 在 80、90 年代氣勢旺盛,為 Porter 與他的合夥人們帶入了美金數億的顧問營收。但好景不常,到了金融海嘯的 2008 年,該公司營運陷入危機。隔年 Porter 等高級主管必須主動放棄高達美金 2,000 萬的分紅,並且反向借給公司 450 萬美元週轉,之後他們再向私募基金貸款籌資 5,100 萬紓困。但這筆錢終究沒辦法幫助 Monitor 營運重返軌道,接下來經濟逐漸好轉,但 Monitor 的業務始終沒有起色。最後,2012 年 11 月,無法付出利息的 Monitor 宣告破產,傳奇般的 Porter 被打回地球表面,大家也開始質問:

五力分析到底出了什麼問題?

五力是結果,不是原因

在傳統經濟學的理論中,一旦某種商品能產生「超額利潤」,則將引來許多後進者試圖競爭,導致該項商品售價不斷下跌,最終回復到正常的「經濟利潤」。DRAM 與 LCD 產業就是最好的例子,每當需求稍稍大於供給,造成售價上昇,就會引發生產者積極擴廠,最終導致價格崩盤,大家又開始賠錢。這個循環過去幾十年來週而復始,屢試不爽。

不過在 1979 年,Porter 發現有些產業結構中的企業,可以享受長期的超額利潤,這似乎違背了傳統經濟學的理論。他試圖解釋這個現象,因而畫出了 Porter’s Five Forces 的模型。

也就是說,當 Five Forces 有利於你時 (買家多、供應商多、新品/替代品少、競爭者少),你將能夠享受更長期的超額利潤,所以如果你處在這樣的產業結構,你要做的事情就是維護你的位置 — 增加買家、增加供應商、打擊新品、打擊替代品、打擊競爭者。

問題是,五力沒辦法告訴你如何到達那個有利的位置。

舉例來說,蘋果在極度競爭的電腦與手機領域,享受了長達 6 年的超額利潤。他們的確達到了買家多、供應商弱、替代品中等、競爭者中等的地步,但他們達到這個位置的手段不是透過打擊競爭者,或是擠壓供應商,他們達到這個位置的手段是透過「做出人們想要的產品」,並且是「不斷的做出人們想要的產品」。

少了這個最核心的競爭優勢,那就算 Apple 再會打擊競爭者,再會擠壓供應商,也沒有任何意義。

保護 vs. 開創

也就是說,Five Forces 的核心是「保護主義」,講究的是當你達到了某個位置之後,你如何保護你的位置。所以為什麼蘋果要不斷整肅供應鏈,要玩弄三星與台積電,要對 Android 手機廠興訟,要透過 iCloud 綁住用戶,這些都是他們在鞏固自己戰略位置的手法。

但這一切的舉動,取代不了一個最關鍵的活動 — 每年的春天與秋天,當蘋果執行長站上舞台,他必須要推出一個讓全世界驚艷的全新 iPhone 與 iPad。如果他能夠做到這一點,則 Apple 的產業地位會繼續提昇,而接著所有鞏固地位的策略布局才有意義。如果他不能做到這一點,則上述的保護策略手法只會造成供應商的反彈,任何的興訟也只是助長競爭對手的氣勢。

快速更新的市場

也就是說,五力分析適用於產品幾乎不會更新的傳統產業,例如:金屬業、礦石業、化學原料業。因為產品不常更新,所以你需要透過鞏固戰略位置來產生、維持超額利潤 — De Beers 集團為期數十年的鑽石壟斷就是最好的例子。

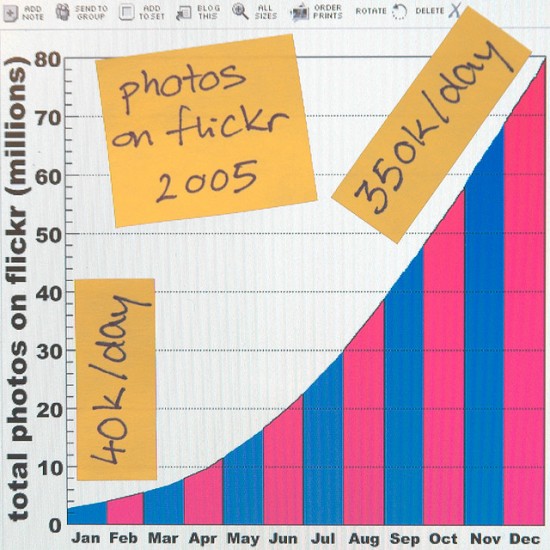

然而在產品經常更新的電子產品領域,甚至進入了產品時時更新的網路產業,比起長期持續推出受市場歡迎的產品,戰略位置與五力分析就顯得不重要許多 — 當然那不代表五力完全無用,就像上述 Apple 的例子,當你達到了某個位置,Five Forces 的確可以幫助你思考如何維持你的地位,讓你的產品部門能夠有更多的時間空間去製作更棒的新一代產品。

這也解釋了為什麼五力分析救不了 Michael Porter 自己的 Monitor Group,因為就像網路產業一樣,企管顧問的本質,也是不斷推出與時俱進,能夠不斷帶給企業新價值的下一代服務。從結果來看,顯然 Porter 與他的團隊,終究沒有領悟到這個事實。

___

一天一錠,效果一定,歡迎訂閱 MR JAMIE 電子報