在 2011 年,美國的整體廣告市場總預算大約是 US$ 154 Billion,其中線上廣告約佔 US$ 31 Billion,也就是 20%。在整體線上廣告中,搜尋相關廣告,也就是所謂「關鍵字廣告」,大約佔據 US$ 14.4 Billion,也就是 46%。在所有搜尋廣告中,Google AdWords 的市佔率是 70% 左右,也就是 US$ 10 Billion,這個數字相較於 2010 年,成長了 14%。

反推回去,Google AdWords 佔據整體線上廣告市場的市佔率,是驚人的 32.5%,佔據全美廣告市場的市佔率,也有高達 6.5%。以一個 Paid Media 來說,Google AdWords 大概是全世界最賺錢的一種廣告通路。

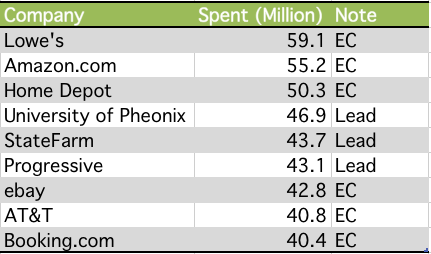

然後你再仔細去分析一下 Google 上面 Top 10 最大的廣告主:

前 10 名當中,有 7 個是電子商務,也就是透過網路賣東西的商家或是通路。另外 3 名,是服務提供者的網站,他們透過網站收集名單 (Leads),然後再靠電話或是 Email 溝通、成交。沒錯,這裡面完全沒有你傳統想像中的可口可樂,或是 BMW 等傳統品牌。

因為這些來 Google 買 AdWords 廣告的客戶,要的不是品牌的「露出」,而是訂單的產生。對他們來說,計算的不是每花 100 塊打廣告所得到的品牌知名度,對他們來說,計算的是每花 100 塊在 Google 上面買廣告,能夠產生出多少訂單、多少毛利。只要這個投資報酬率是正的,也就是我們常說的 LTV > CPA (Lifetime Value > Cost Per Acquisition),那這個 AdWords 廣告就能夠毫不手軟的用力給它買下去。

事實上,如果你比對 2010 的 Top 10 名單,StateFarm 花在 AdWords 的預算在一年內成長了 2.7 倍,Progressive 是 2.3 倍,而 2011 年第一名的 Lowe’s 在 2010 甚至還沒有進到 Top 10 排行榜,換句話說他們的 AdWords 廣告預算一年內至少提高了 4 倍。

在一般的市佔率這麼高的廣告媒體上,你基本上是不可能看到 Top 10 廣告主一年內還提高 2-4 倍預算的,因為花 2 倍的預算,你頂多買到 1.3-1.5 倍的曝光,根本是划不來的投資報酬,還不如把同一筆錢拿去買其他的媒體。但在 Google AdWords 上面,只要操作得宜,花 2 倍的預算,你買到的幾乎是接近 2 倍的訂單,只要確定 LTV > CPA,買得越多,公司就賺得越多。

這就是 AdWords 這類 Performance-based 廣告產品的特色,也是網路獨有的廣告即通路、行銷即銷售特性。無論你是要賣廣告還是買廣告,這是在網路世界你必須要了解的邏輯。

PS. 如果你是 EC 賣家,除了 AdWords 廣告之外,也可以考慮 Tagtoo 的「準買家廣告」。

___

11/7 (三) 1:00PM 歡迎到「appWorks Demo Day #5」,第五屆 appWorks 育成計畫的團隊們,將在那裡分享他們的網路廣告商品與行銷策略。

(Image via x-ray_delta_one, CC License)