先知:你現在有眼界了,尼歐。你可以看穿這個世界,不受到時間的限制。

尼歐:那為何我看不到她將來會發生什麼事情?

先知:因為我們無法看穿那些尚未完全了解的決定。

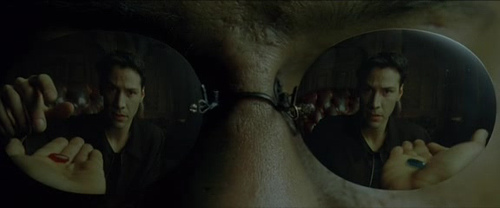

某種程度來說,每個創業者都有點像「駭客任務」(The Matrix) 裡面的主角尼歐。我們吃下紅藥丸,離開舒適的「母體」,過著原始、蠻荒的生活,只為了證明自己、改變些什麼,甚至想著最後也讓母體裡的人過著更好的生活。

但無論是在電影裡面或是現實生活,尼歐其實並不是唯一吃下紅藥丸的人,事實上,在尼歐之前,甚至連「救世主」都已經有了 5 任。吃下紅藥丸的人個個都武功高強,就像創業的世界裡面每個人都是不可一世的程式高手,但最終能夠成功改變這個世界的人,卻是少之又少。

所以改變世界需要的不是武功,不只是武功。改變世界需要的是先知口中,尼歐擁有的「眼界」,英文就叫做「Vision」。

Vision 這個字,中文常常翻作「願景」,有「希望這個未來發生」含意,我覺得翻得很不好。在英文裡面,「Vision」跟「View」同一個家族來的,所以其實比較接近「視野」的意思。當我們說一個創業者擁有一個「Vision」時,其實不是說他「希望」某個未來發生,而是比較接近他「預見」了一個未來將會發生。

但未來不是不可測?

確切的未來的確很難預測,因為它的發生時間與順序是由全體的人類一起決定著,而人類無論你願不願意承認,其實是感性的動物。理性的決策或許還有辦法用邏輯去推演,感性的行為卻往往是難以解釋的,否則每次中油降價或是星巴克買一送一,怎麼會有那麼多人為了省一個銅板去排幾個小時的隊?

不過感性的行為雖然很難解釋,但它卻會重複的發生,上述的中油與星巴克,又是很好的例子。所以雖然你不能用邏輯去推論某種未來會發生,但事實上你是有可能可以「感覺」到消費者的心態,因而看穿他們會有的行為。而當你得到了這種能力,那就好像是尼歐擁有了「眼界」,你將能夠「預見」未來發生的狀況。

事實上每個人都有這樣的能力,因為畢竟我們都是人類,多少都可以「感覺」其他人類的心理。大部分的人都可以正確預測大的趨勢,例如「行動上網終將普及」。但功力高的人,可以看得更遠、更清楚,例如詹宏志先生當年預言「網路購物終將普及,而 24 小時到貨將是人們需要的服務」。

所以身為創業者,尤其是創業團隊中扮演「先知者」(Visionary) 角色的人,除了其他 100 種我們務必要學會的能力以外,其實,能夠「感覺」到市場的脈動,然後「預見」未來發生的眼界,也是我們必須要學會的能力。注意「預見」與「幻想」只有一線之隔,而中間的差距,就是你有沒有真的「感受」到消費者的心理,還是你只是在「推論」他們的行為。還記得嗎?消費者是感性的,不是理性的。

尼歐:我想明顯的問題是,我可以信任你嗎?

先知:賓果!不用懷疑,那是一支酸黃瓜。壞消息是,你永遠無法得知我是在這裡幫你,還是在害你,因此你必須要靠你自己。你必須要自己作主,決定到底是要相信我告訴你的,還是駁斥它。

___

(Photo via surfstyle, CC License)