這是「解構商業模式」系列的第四篇文章,在這個系列,我們深入 Business Model Canvas,解釋實務上如何「大膽假設,小心求證」(why?)。前面三篇,我們聊了「Customer Segments」、「Value Propositions」和「Customer Relationships」,今天,則讓我們來看看「營收」面的最後一個區塊–「Channels」(通路)。

傳統上來說,「通路」就是產品接觸消費者的管道 — 洋芋片通常透過大賣場、便利商店等這些通路販售,而可樂則還要加上餐廳、販賣機等銷售據點。在這樣實體的世界,通路的建置成本非常高,而產品研發、品牌經營也有很高的難度,因此最後演化出了專業分工的結果,誰是產品、誰扮演通路,往往有非常的明確界線。但這樣的邏輯並不適用於網路的世界,因為在這裡,每個人都可以經營自己的銷售據點 (電子商務),並且只要一個點擊,消費者就可以從 A 點被送到 B 點,因此什麼是「通路」,勢必要被重新定義。

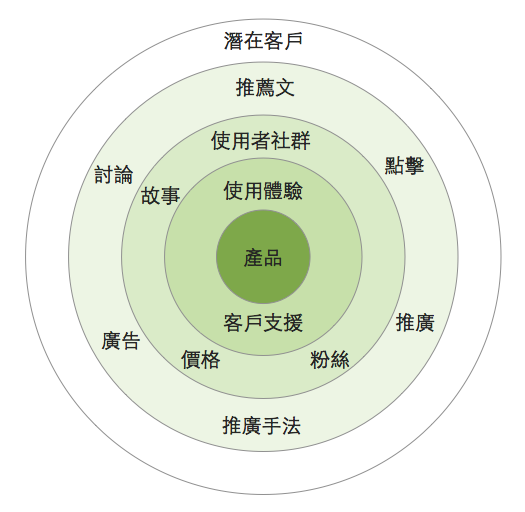

網路上的「通路」,其實比較接近「媒體」,也就是資訊接觸消費者的管道 — 還記得嗎?網路的本質其實就是資訊的傳遞。所以在網路上,通路不只與產品間的界線模糊,與媒體根本就可以混為一談。所以對於初學者來說,你可以用分析網路媒體的方式去分析你的通路,簡單的說,就是「自有」、「付費」以及「贏來的」這三種。

自有通路 Owned Channels

自有的通路大概可以分為兩種,也就是自家網站/App (以下提到網站時都可以用 App 置換),以及自己經營的社群媒體品牌。自建通路的特色是經營成本最高,需要很久的時間累積,但一旦跨過門檻,它的維護與交易的成本往往也是最低 (不用給平台抽取手續費)。所以自有一定是長期必須要達到的目標,一切短、中期的策略,必須都要能夠提升自有通路的有效性。

付費通路 Paid Channels

付費通路有兩種,一種是把客人從別人的網站導入自家的網站,另一種則是直接在別人的網站成交。在網路的世界,第一種也就是各式各樣的「廣告」,而第二種通常是類似「商店街」或是「拍賣」的電子商務平台或是各種網路「代理商」、「出版商」。

在網路上,「廣告」這種付費通路真是千奇百怪,不過收費的方式不外乎三種:1) 按照觀看的次數,所謂 CPM (Cost Per Mille);2) 按照點擊的次數,所謂 CPC (Cost Per Click);與 3) 按照最後達成的效益,所謂 CPA (Cost Per Action 或是 Cost Per Acquisition)。要注意的就是無論是 CPM、CPC、或是 CPA 收費,你都要多方嘗試,然後試著找到「投資報酬率」最高的那些通路 — 沒錯,網路廣告是一種銷售通路,既然是通路,當然是一種投資。如果你不知道如何算報酬率,那表示你還不應該買廣告,因為那只是在浪費珍貴的子彈。而只要你願意,網路上幾乎永遠找得到投報率更高的廣告通路,世界上有一億個網站,這裡面 99% 是賠錢經營,亟需營收,任何人來他們都很願意談的。

至於商店街與拍賣等電子商務平台其實相當成熟也相當競爭,收取的費用也相當合理。不過就像上面說的一樣,這些通路終究控制在別人手上,所以你的策略是短期透過他們來壯大,但長期還是要以積累自有通路為主。而代理商與出版商也類似,同樣是創業初期很重要的合作夥伴,尤其對 Apps 的開發商而言。網路產業的代理合約也是千奇百怪,不過剛創業的人大概拿不到什麼好條件,所以第一步應該以打開知名度和推廣為目的。

贏來的通路 Earned Channels

在網路上,非自家經營,也不是付費買來的,都可以歸類為「贏來的通路」。從粉絲主動的推薦,到新聞媒體報導、搜尋引擎排名,一直到部落客主動幫你寫試吃文、開箱文,都是賺到的免費顧客來源。贏來的通路是最難經營的,但往往也是效果最高的,畢竟最能影響消費者的,就是他們的朋友,和他們最常瀏覽的網站。而要贏得這些通路,你必須要有好的產品、好的服務、好的理由和好的故事。Dropbox 就是最好的例子,他們幾乎不費一兵一卒,只透過使用者的互相邀請,就在全世界贏來了 5,000 萬的用戶。

也就是說,在網路上經營通路,大多時候就像是在經營媒體,所以為什麼我們要一直聊 Social Media,也常常鼓勵你們要寫網誌、經營粉絲。這些,其實就是在幫助你累積你自有的通路,也讓你有機會贏來的更多的客戶。另外,當你已經確定了要鎖定什麼目標客戶,即便產品還沒有做出來,其實早就已經可以開始累積通路,像是透過 Curation 去經營粉絲等等。這也就是我所謂的「通路先行」,是網路產業獨特的經營手法。

以上,就是關於商業模式中「通路」的一些觀念以及心得分享,希望有幫助到你們更了解網路世界裡不一樣的通路文化。

___

除了網誌,我也會透過 Google+ 這個通路與大家聊天互動,歡迎加入

(Photo via ertzuifilm, CC License)