美國知名的創業者、Mahalo 與 Weblogs 的創辦人,同時也是天使投資者的 Jason Calacanis 上星期在網誌分享了他評判一個產品優劣的方法,很值得大家反思 (比較適合已經找到 Product-Market Fit 的人)。他說:

每天,我收到好幾十封創業者的 emails,請我給他們的產品一些意見。如果我有時間回答,我通常會先問我自己這幾個問題:

1. 這是一個「磅礡」的 Logo 嗎?(原文用的是 iconic)

2. 你可以把網址在電話裡跟我說,並且我還可以輕易的輸入正確嗎?

3. 這個產品存在的意義可以在 10 秒鐘內解釋清楚嗎? 或者清不清楚不重要?

4. 這個設計是世界級的嗎?當然這些只是「戰略」等級的問題,每個人如果花幾個月的苦功,應該都得到不錯的答案。

我有兩個更狠的問題,是你沒辦法在幾個月內克服的,它們優關你產品的被推薦和另人無法忘懷的特質,我是這樣問的:

1. 我會推薦這個產品嗎?

2. 下個月、甚至是明年,我還會記得這個產品嗎?

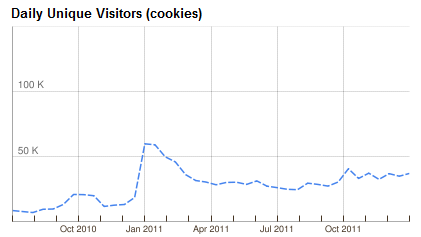

這些問題聽似基本,但其實很值得每一個創業者用來審視自己的產品 (再說一次,是已經找到 PMF 的人)。而且你會發現,大多數的產品,連前面四個問題都沒辦法通過。舉例來說,2010 的媒體寵兒 Quora,Logo 非常普通、網址並不容易記憶、存在的意義也很難在 10 秒鐘內說清楚、設計上還可以但絕對有很大改善空間、我很少跟別人推薦、一年大概也只回去 3 次。所以,這個服務在 2010 年雖然看似找到了 PMF,但整個 2011 年基本上是停滯的:

相反的,Dropbox 的 Logo 令人印象深刻、網址再簡單不過、存在的意義三秒鐘就可以說清楚、設計更是好用到不行、我幾乎每天都在跟人推薦、也每天都在使用這個服務。所以,2011 年 Dropbox 持續大鳴大放,用戶數成長了超過兩倍,一舉超越 5,000 萬。

而你的產品呢?試試看問你自己這六個問題吧。

(Photo via pinksherbet, CC License)