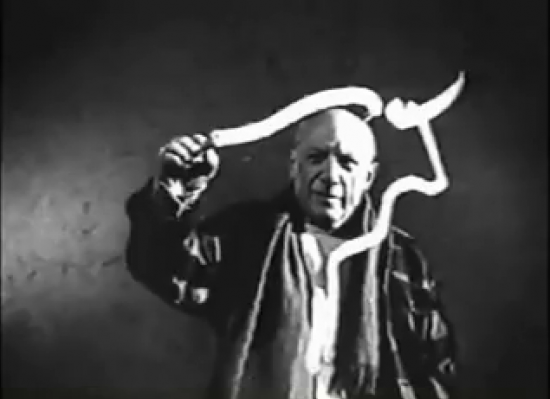

1997 年蘋果的廣告,由 Steve Jobs 親自配音的版本。

Here’s to the crazy one, the misfit, the rebel, the troublemaker, the round peg in the square hole, the one who saw things differently.

He’s not fond of rules. And he had no respect for the status quo.

You can quote him, disagree with him, glorify or vilify him. About the only thing you can’t do is ignore him. Because he changed things. He pushed the human race forward.

And while some may have seen him as the crazy one, we saw genius. Because the man who was crazy enough to think he could change the world, was the one who did.

這是送給那個「瘋子」、那個「不稱職」、那個「叛逆份子」、那個「麻煩製造者」、那個「在方洞裡的圓木」,那個用不一樣的角度看這個世界的人。

他不喜歡規矩,對現狀沒有任何尊敬。

你可以引述他、你可以反對他、把他視為大師或是把他視為小丑。但有一件事情你沒辦法做,那就是忽略他。因為他改變這個世界,他把人類向前推進。

或許有些人認為他是一個瘋子,我們認為他是一個天才。因為那些瘋狂到認為他可以改變這個世界的人,才是那些真正改變這個世界的人。

謹獻給我們這個時代的瘋子,那個真的改變這個世界的人 — Steve Jobs。