還記得一年多前我寫過一篇 Google Me 的文章,和裡面的 The Real Life Social Network 投影片嗎?從那裡到今天一出發就聲勢如此浩大的 Google+,發生了什麼事?昨天一名曾經參與「翡翠海計劃」(Emerald Sea),也就是 Google+ 前身的工程師,突然跑出來把背後整個故事補齊了,裡面有很多值得創業者參考的地方。

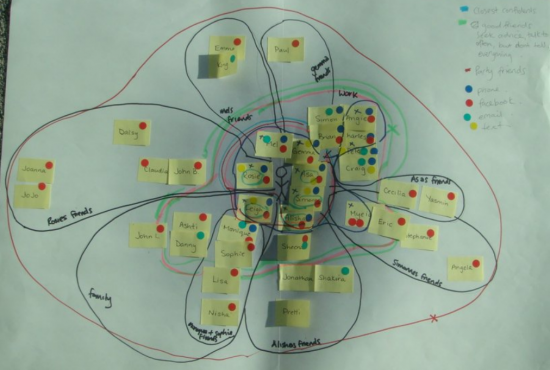

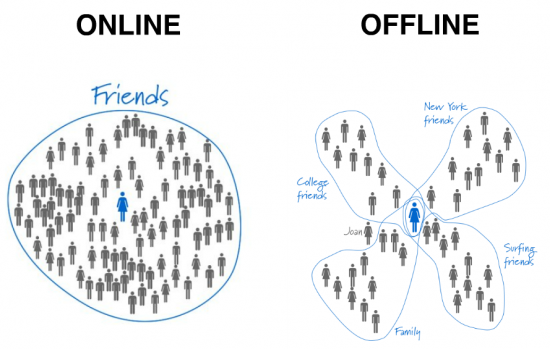

原來事情的開始是這樣的,Paul Adams (保羅‧亞當斯) 本來是一位 Google 的使用者經驗研究員,在對很多使用者進行深入訪談之後,他得到了一個結論,那就是人們在真實生活的社交網路 (Social Network), 是由很多的小網路 (或小圈圈) 組成的,而不是一個很大的「朋友」圈。

而當 Google 高層下定決心要追逐 Social 策略時,Paul 的投影片變成了他們一本很重要的兵法。從那邊,「翡翠海計劃」被創造了出來。200 多位工程師在 Google 內部被徵召,接著基於 Paul 的研究成果,他們開始實作一個基於「多個圈圈」的社群平台。

開發的過程是非常辛苦也非常令人沮喪的,畢竟 Social 並不在 Google 的文化裡面。工程師們、Paul 代表的產品行銷以及 Google 高層,經常的碰撞。這時也剛好適逢 Facebook 大量的向 Google 挖腳,「翡翠海計劃」的成員不少因此跳槽 — 反正我都已經在搞 Social 了,與其在 Google 做這個不知道會不會死掉的東西,還不如直接去快要上市的 Facebook。Paul 的投影片在這時候流出到市面上 (所以這大約就是我寫文章的時候),對事情一點幫助也沒有。

而對「翡翠海計劃」最致命的一擊是 Paul Adams 本人,在投影片流出不久之後,居然被 Facebook 挖走了。這時候計劃外的 Google 工程師,紛紛開始預測這個產品什麼時候會胎死腹中。接著 Facebook 出招了,推出 Facebook Groups 產品,這讓「翡翠海計劃」的人全部都嚇了一大跳。

不,Facebook Groups 跟「翡翠海計劃」的社交圈核心概念一點關係也沒有,Mark Zuckerberg 原來並沒有搞懂,或是他沒辦法這麼大規模的改造 Facebook 的根本。「翡翠海計劃」的成員信心大增,因為事實證明他們追逐了一個策略,如果成功的話,是 Facebook 沒辦法仿效的。

事情快轉至今日,「翡翠海計劃」變成了 Google+,並且成功的推出。不,它在短期內沒辦法把 Facebook 從社交的王座拉下來。但是 Google 給 Google+ 的種種優勢,包括 SEO 等等,很有可能迫使 Facebook 轉變,更擁抱開放,就 Chrome 的威脅迫使 IE 更認真支援 HTML5 一樣。

從外面看,這好像只是大傢伙下三著棋的功夫。但是當你聽到裡面的內幕,你就知道任何一個公司,都有很多管理、動機、整合的問題。身為創業團隊,在這方面,其實你並沒有任何劣勢。大公司只有資源和通路的優勢,而你則有動作快、效率高的優點 — 你沒看 Google+ 花了一年多,好幾百個工程師才做出來。這樣,你了解要如何挑戰大傢伙了嗎?

歡迎在 Google+ 加入我

(Image via The Real Life Social Network)