中式的教育比較威權,所以架構往往是說一動、做一動。老師教的公式,不要問為什麼,趕快背起來。背得熟,就是 100 分,記不好、用不對,那就是 0 分。十多年這樣的體制下來,年輕人也被訓練成了盲目追求「答對」的機器,似乎這個世界除了那一個「正確」的答案,其他選項都沒有任何意義。

除此之外,幾千年下來的科舉制度,對這件事也沒有幫助。小孩子往往被父母警告,你必須要考上好高中,否則就沒有好大學,然後就沒有好工作,彷彿只要一次失敗,就足以宣告一個失敗的人生一樣。

所以當年輕人有些創業的念頭,跑來找我,往往第一個問題就是:「Jamie, 請問我們要怎麼避免失敗?」在他們眼中,創業「成功」似乎就跟考試一樣,只有一個正確的答案,而萬一不幸答錯,那就得遭受一輩子的恥辱。

每次碰到這個問題,我的答案其實都很簡單,那就是不要出來創業。倒不是因為我不想負責,而是因為創業,幾乎保證一定會失敗。事實上,我沒有聽過任何一個創業者,是在沒有經歷過某種形式的失敗之後, 才找到一些成功的,這點在其他產業成立,在競爭激烈的網路業更是明顯。Google 當初想把搜尋引擎用美金 100 萬賣給 Yahoo,想不到連這麼便宜的價格人家也不買單。在創辦 Facebook 之前,Mark Zuckerberg 做了一個校園美女評比網站,被哈佛校刊罵到臭頭。2000 達康股災後,Amazon 股價從 106 塊跌到 6 塊,創辦人 Jeff Bazos 被評為網路史上最大的騙子。像這樣的例子,我還可以舉出好幾百個。

但更重要的是,很多網路公司最後的成功,其實根本是從失敗中學習之下的結果。現在是全世界最受歡迎網誌平台,有 6,000 多萬人在上面發表文章的 Blogger,當初創辦的原因根本不是想要做部落格。1999 年,Evan Williams 和他的兩位夥伴創立 Pyra Labs,目標其實是想做出全世界最棒的「線上專案管理」軟體。可惜辛苦了大半年,好不容易把 Pyra 的軟體推出去後,卻發現並沒有受到市場的歡迎。一邊努力改進產品,一邊想著要怎麼辦的三個人,有一天突然靈機一動,把內部用來寫會議紀錄的軟體丟出去,想不到大受歡迎,最後才生出了 Blogger。

全世界最受歡迎的照片分享網站 Flickr,也是意外之下的產物。2002 年,當 Caterina Fake 和他的老公創辦 Ludicorp 時,本來是想做一個萬人連線角色扮演遊戲的。想不到遊戲還沒做出來,卻發現使用者非常愛用 Ludicorp 的聊天室來分享照片。心裡雖然掙扎,最後他們還是決定把這個功能抽出來,最後演變成了今天的 Flickr。

這些故事告訴我們,創業能不能成功、如何成功,其實是沒有標準答案的。而說穿了原因也很簡單,因為市場這麼大,裡面當然有非常多的機會,只是等待你去發掘。但是這些機會你坐在家裡面想破頭也想不到的,唯有當你自己跳到海中間,才能夠體會到哪裡暗潮洶湧,哪裡魚群聚集。所以,創業其實根本不用害怕失敗,每一次的失敗,都會教你很多事情,讓你跟成功越來越接近。既然如此,我們何不乾脆抱著多多失敗、用力失敗的精神去面對它呢?

歡迎在 Google+ 加入我

這篇文章編輯後的版本,刊登在 2011 年 7 月號的《30 雜誌》上。

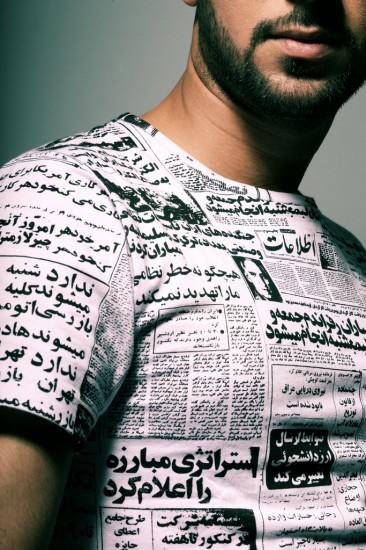

(photo via kwc, cc license)