說到北美的老牌報紙,《紐約時報》和《華盛頓郵報》 就好像台灣的《聯合》與《中時》一樣,是多年來的死敵,也是互相最尊敬的對手。在 95 年開始的網路化競賽上,目前為止 NY Times 似乎是占了上風,網站人氣比 Washington Post 高很多,在社群媒體上也多有斬獲。可惜流量不代表營收,NYTimes.com 讀者雖多,一直以來也苦於找不到商業模式這件事情。賣廣告賺不了幾個錢,賣內容消費者又不買單,於是付費牆蓋了又拆,拆了又蓋。

而 WaPo 這廂,雖然處於落於追趕,但也不是省油的燈。為了多了解新媒體,他們首先在 2008 年讓董事長兼CEO Donald Graham (唐諾‧葛蘭) 大老遠橫跨整個美洲大陸,遠赴矽谷去 Facebook 當董事,以便觀察這個社群龍頭的發展,順便學習取經。吸收了兩年多的日月精華,領悟到新媒體的未來在編輯力,WaPo 終於在去年 7 月出手買下了新聞彙整網站 iCurrent。接著又讓早先從創業圈挖來的首席數位官 (Chief Digital Officer) Vijay Ravindran 帶頭,在今年初設立了專門研究新媒體的 WaPo Labs。

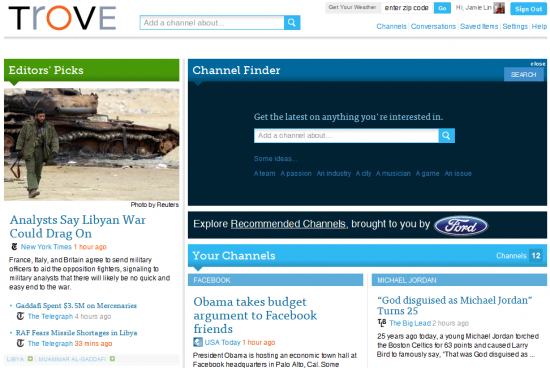

而到了今天,WaPo 的這些種種鋪陳終於正式化為果實,他們宣布推出 Trove 個人化新聞平台,要成為新時代的新聞入口。

Trove 是什麼?

說穿了,Trove 就是 nytimes.com 的相反。NYT 要錢,Trove 完全免費。NYT 全都是自製新聞,Trove 則彙整了網路上所有的重要新聞。NYT 由編輯幫你排列新聞的順序,Trove 則讓讀者自己決定什麼新聞重要。或者這麼說,nytimes.com 是從舊媒體出發的半調子新媒體,而 Trove 則是從網路出發的 100% 原汁原味新媒體。

所以與其跟 nytimes.com 比,還不如看看 Trove 和 Google News、Google Reader、Flipboard 有什麼不同。首先,是「頻道」這個概念。在 Trove 上,新聞被分類為成千上萬個主題頻道,除了傳統我們熟悉的「政治」、「財金」,連「Google」、「Facebook」、「Lady Gaga」、「World of Warcraft」,都可以是頻道,這點很像網誌的 tags (標籤)。另外,網路上每天有那麼多新聞,品質常常良莠不齊,所以 Trove 有一個人為的篩選機制,哪些新聞被主打是經過編輯群篩選過的。最後,是雲端的概念,無論你在 Web, Mobile 還是 Tablet,看到的全都是一致的個人化新聞。(還不了解?沒關係,跳轉後附上壹動畫幫 Trove 製作的中文示範影片。)

所以,我收回以前的話,老狗是學得會新把戲的。經由 Facebook,Donald Graham 和 WaPo 挖到了 Trove 這個藏寶箱,而且目前看起來,它是非常有競爭力的新媒體平台。接下來,就讓我們看看使用者的反應,以及 WaPo 能不能藉由它,在和NYTimes 這場百年戰爭,再度扳回一城,占據上風吧!

PS. 四月份 appWorks Startup Mixer 來了,本周五 (4/22) 6:30 在 BCDog Cafe,趕快去報名吧!