從第一次發聲開始,算一算這個網誌就要滿兩歲了。用目前為止發表的 334 篇文章去算,我至少投資了 1,000 小時在這上面。我自己認為這是非常非常值得的 1,000 小時,除了因此結交了很多很棒的夥伴、創業家,長出了一個 appWorks之外,更重要的是我學到了很多,真的很多,尤其是從每天大家的回饋當中。

Inside 的 Mona 說我是「個人風采與爭議性並存」,其實這兩年來我只是在追求一件很簡單的事,那就是「做別人不敢做的」。在我心裡面,我認為那是最重要的創業家精神。如果連經營一個網誌,都不敢打破世俗的框架,那又怎麼創造一個組織,有系統的去挑戰這個世界?

於是我的文章、發言常常是語不驚人死不休,因為就像我在網誌右上方的「About」中說的一樣:「本網誌存在的目的是激發思考辯證,並非尋求認同」,我寧可你們來跟我辯論,也不願意看完之後一點感想也沒有。

問題是辯論,必須要有方法,才能讓所有參與的人都受惠。近來我發現很多文章雖然激起了熱烈的討論,但是不少留言卻往往劃錯了重點。所以,今天我決定來聊聊「如何反對」。

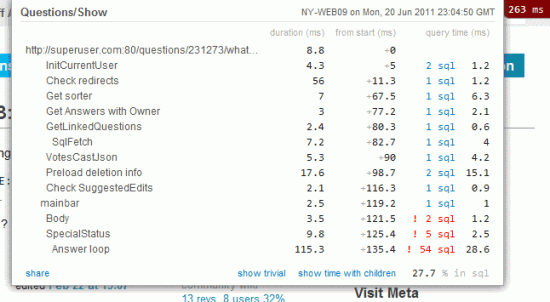

關於這個主題,我很喜歡 Paul Graham 的這篇「How to Disagree」。其中他把「反對的層次」 (Disagreement Hierarchy),分成了 7 個等級:

DH0. 辱罵 (Name-Calling)

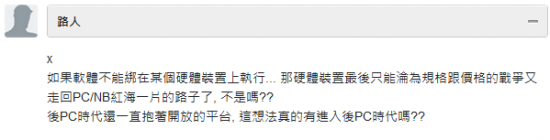

這是最沒有價值的反對方式,在日常生活中常見,幸好在本網誌較少出現。碰上這種留言,基本上我不會回應,因為不僅是浪費我的時間,也浪費閱讀人的眼睛。(我其實有想過要把這種留言刪掉,大家覺得呢?)

DH1. 人身攻擊 (Ad Hominem)

「人身攻擊」比「辱罵」稍微有力一點,這種反對方式往往企圖以打擊作者的「權威」,來推翻他的論調。問題這是以人廢言的行為,如果你認為作者的論點不合理,那應該針對論點本身進行辯證,如果只是打擊作者,那似乎只是證明了你無法反駁他的論調。

DH2. 針對語調 (Responding to Tone)

這個層次之後,回應者終於不再是針對作者攻擊,而是開始討論文章本身。DH2. 看起來合理,但問題出在於它的對象是文章的語調,而不是論點。每個作者有自己寫作的風格,但如果要辯證,你必須看穿這些裝飾的詞句,而切入問題的核心,這是 DH2. 沒有做到的。

DH3. 反對 (Contradiction)

來到這個層級,我們終於開始討論重點了。DH3 對於核心問題提出了反對的意見,這很好,可惜就缺乏了舉證。但有時候光看到事情的反面,還是能給人一些啟發。

DH4. 反論 (Counterargument)

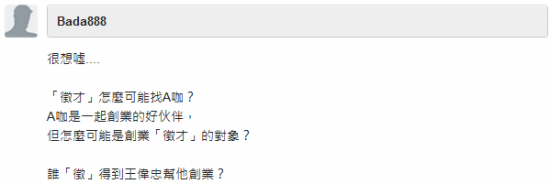

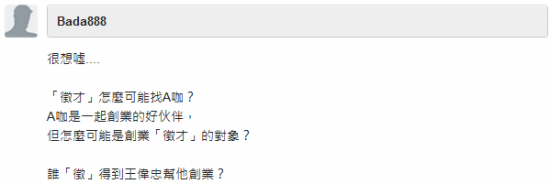

到了這個層級以上,反對的意見開始真的有意思了 — 也就是說 DH0. ~ DH3. 基本上可以忽略。DH4. 的回應有論點,也有一些理由或證據,但卻有一個大問題,那就是跟作者在討論的是不同的事情,例如上面這個回應,我明明在探討的是「誰是 A 咖」,但是回應者卻注重在「A 咖會不會加入你」,這兩個其實是兩件不同的事情。

DH5. 反駁 (Refutation)

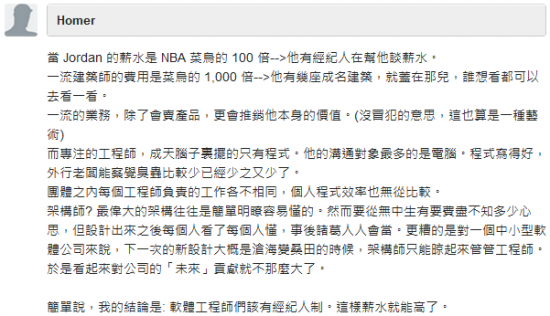

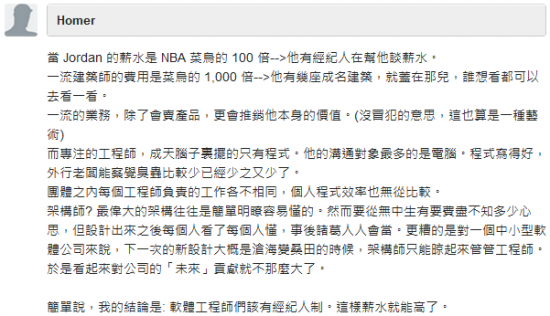

DH5. 以上,我們見到了最有說服力的反對方法。這些回應通常會用「引述原文」起頭,再解釋為什麼回應者持反對的意見,最後並附上理由或邏輯。DH5. 稍微差一些的地方,是它駁斥的是次要的點,而不是文章最核心的精神。這些點雖然也有討論的空間,但是由於沒有針對文章最重要的論述去辯證,DH5. 還是弱了一些。

DH6. 反駁核心 (Refuting the Central Point)

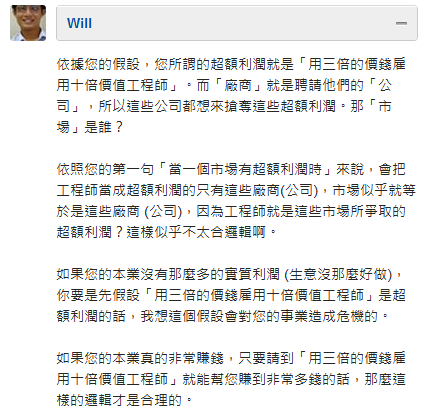

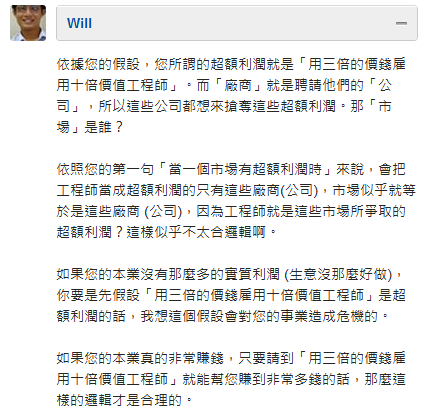

而所有反對意見裡面最高端的,就是 DH6. 反駁核心。這種回應通常會先「引述」文章的其中一個核心精神,接著論述反對的意見,最後再補上理由或案例。這種回應是非常稀少的 — 我剛剛花了將近 15 分鐘才找到一個例子,但是對於辯證的過程和其他的參與者卻有莫大的價值,也是吾等應該要追求的。

所以從今天開始,我希望大家在反對時,要追求能夠做到 DH6.,如果沒辦法,那至少要以 DH4. 以上為目標,這樣,才能讓自己的邏輯更清楚,也能讓這個社群的其他人得到價值。

本周五 (6/24) 6pm,我們將會在 BCDog Cafe 舉辦 「2011 六月號 appWorks Startup Mixer 創業人同樂會」,你除了可以跟在場 200 位網路人聊天,還開放 30 組團隊/個人上台介紹自己,這麼棒的活動,你一毛錢也不用花,還不趕快去報名?

(Images via jdhancock, CC license; via Wikipedia)