《魔球—逆境中致勝的智慧》(Moneyball: The Art of Winning an Unfair Game) 是我很喜歡的一本書,他不是一本創業叢書,裡面卻滿滿的是值得學習的創業精神。

魔球在講什麼?

《魔球》這本書講的是奧克蘭運動家隊的傳奇經理人比利‧比恩 (Billy Beane),如何利用全新的「商業模式」和科學的方法,破壞大聯盟職棒這個百年老店的既有秩序。從 2000 年到 2003年,帶領著藍領階級的運動家隊,靠著全聯盟倒數的預算,卻打出和總薪水高出他三倍的紐約洋基隊平起平坐的成績,包括連續 4 年打入季後賽。

而這本書的作者麥可‧路易斯 (Michael Lewis),也是我非常喜歡的作家,他受歡迎的著作還包括前陣子拍成電影的《攻其不備:麥克歐爾躍升足球巨星的故事》(The Blind Side) (不過現在 Blind Side 紅了,魔球也找來帥哥布萊德‧彼特 (Brad Pitt) 主演,即將在明年上映)。麥可曾經是華爾街的股票交易員,第一本書《Liar’s Poker》就以揭發金融業內幕成為 MBA 必看讀物。而之後的每一本著作,麥可也都以「產業的新秩序和舊秩序如何被打破」等類似的角度去撰寫,所以我非常的喜歡,也覺得其中隱含了豐富的創業課程。

魔球與 Web 3.0 創業

而雖然沒有大聯盟職棒的百年歷史,網路這個發展了不到 20 年新興產業,卻也出現了魔球般的策略。這樣的觀點近來在北美的網路圈被廣泛的討論,其中又以創業投資者大衛‧麥克勞爾 (Dave McClure) 的 MoneyBall for Startups 一文,我覺得最值得一讀。

大衛是一個近來很受矚目的天使投資人轉任創投,過去較有名的投資案例包括 Mint.com (賣給 Intuit) 和大家很愛用的 Slide Share。他剛剛募集了一個 3,000 萬美元的創投基金,所以這篇文章主要是在宣告世人,他的投資理念和對網路業發展的觀察。

照慣例,英文好的人,我鼓勵你們去把這篇文章讀完,對你們看網路和創業,會有很大的幫助。沒時間的人,我把我的重點整理在下面:

產品

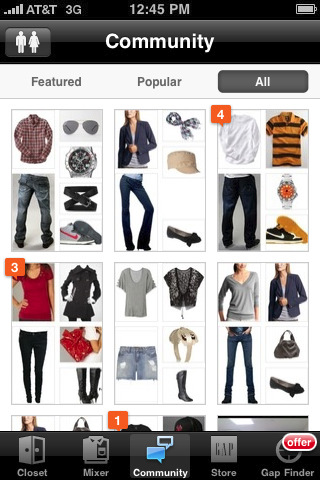

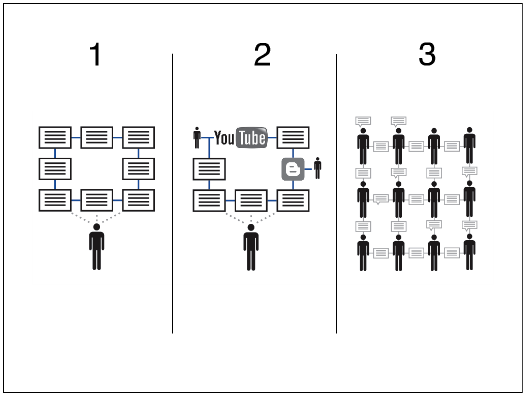

Web 3.0 的產品,現在已經不一定 (不只) 是一個網站,他可能是一個服務,以不同的型態呈現在不同的平台上。他背後用的是一堆免費 (或是非常便宜) 的開放原始碼軟體所撰寫,並架設在非常便宜的雲端伺服器上面。產品開發的時間,已經縮短到幾個月,甚至是一個周末。開發的團隊,也縮小到 1-5 個人,但他們透過在網路上與客戶即時互動所取得的回饋,在極短的時間內不斷的更新他們的產品。

行銷

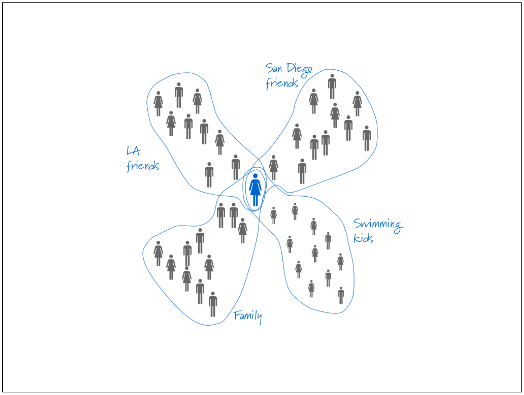

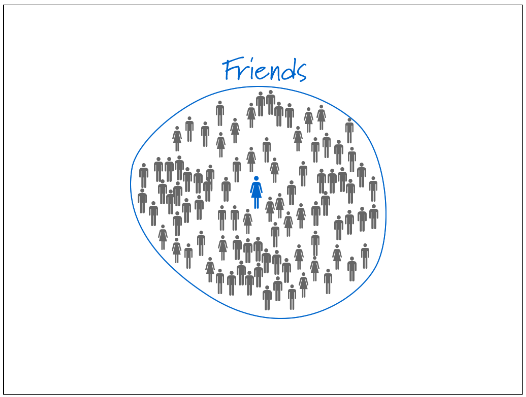

Web 3.0 的行銷,主要透過三種管道,意即搜尋、社群和行動。其中社群的意義是透過 Facebook、Twitter、Plurk、Youtube 等社群媒體,讓產品的推行達到事半功倍的病毒效果。行動則是把產品帶到 iPhone、iPad 和 Android 等平台,讓使用者可以隨時隨地,方便的取用你所提供的服務,並善用這些平台的特殊功能,來帶給使用者更好的體驗。由於後面的這兩種管道,多是近五年才出現的,所以常常是 Web 3.0 團隊能夠打敗老牌網路公司的關鍵,之前提到的神來也,就是最好的例子。

獲利

Web 3.0 公司的可以很容易的透過各種線上付款機制,向使用者收費,Richi 就是其中的一個好例子。更重要的是,除了傳統的 CPM 和 CPC 廣告,Web 3.0 新創團隊,將會越來越倚重 CPA/CPR (Cost per Action / Cost per Revenue) 等方式獲利,從廣告模式轉移至電子商務的供應鏈。

請享用

所以,無論從這次大衛的論述之中,或是從我之前幫大家整理的各種心法裡面,你可以看到網路業的領袖們,對於這個產業未來的發展,觀察是非常一致的。我希望這些文章,有幫助你們得到一些 Web 3.0 網路創業的正確觀念,更希望他們能真的能幫助你們實現改變世界的夢想,加油!