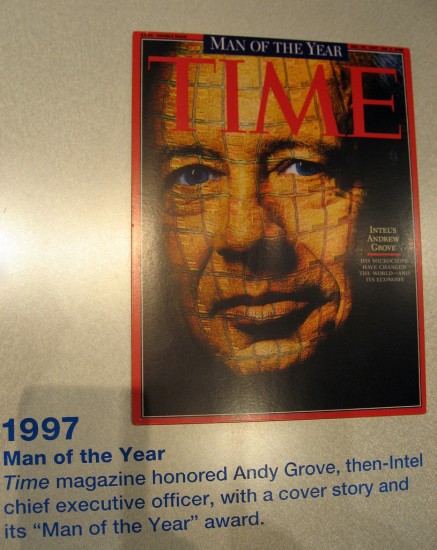

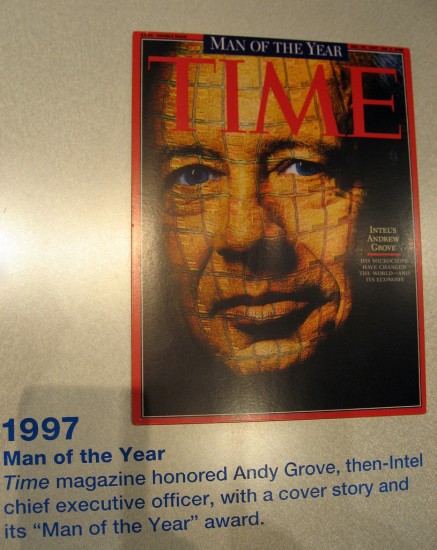

說到英特爾 (Intel) 能夠達成今天的 CPU 霸業,共同創辦人安迪‧葛洛夫 (Andy Grove) 大概是其中最有貢獻的人物。很多人甚至說,當年是在葛老的堅持下,Intel 才從記憶體跨足處理器,也就是說沒有當年的葛老,根本就不會有今天英特爾。不過無論如何,從他 1987 年上任執行長至 1998 年退休為止,帶領著 Intel 在市值上成長了 450 倍,所以要說他是史上最成功的創業家之一,真的一點也不為過。 (上圖:葛老被選為時代雜誌 1997 年度人物)

所以當葛老說話時,大家當然要洗耳恭聽。上周,他就在美國商業週刊 (BusinessWeek) 發表了一篇名為「在一切都太遲之前,美國該如何創造就業機會 (How to Make an American Job Before Its Too Late)」的社論,闡述當所謂的「低技術門檻製造業」外移時,對於國家未來的創新能力,還有創造就業能力,所帶來的負面影響。

照慣例,這樣重要的文章,我鼓勵大家直接連過去看。不過今天除了稍微幫大家整理,我倒是有很多與葛老不同的想法和觀察,以下是我的分享。

10:1 的比率

根據葛老觀察,蘋果這些矽谷科技公司,當他們每雇用一名員工來研發創新產品,就會為負責量產的機構創造 10 個工作機會。他說過去,當製造業還在美國,投資新創公司就可以間接創造許多就業機會。但現在,當生產都已經外移至中國,這個效果已經大大降低。

創新的連貫性

另外,科技產業在創新時,往往需要先前累積下來的知識和經驗。一旦某個產業外移,長期可能會造成這樣的「組織記憶」在國家中消失,因而影響日後創新的能力。他以美國的電池產業為例,過去 30 年來的外移結果,讓他們在發展綠能所亟需的電池生產技術上,落後於世界,落入苦苦追趕的境地。

硬體 vs. 軟體

但我認為葛老問題是,他只待過硬體產業,也只能夠從硬體的角度去看事情。他舉的幾個例子,像是蘋果、戴爾電腦,最終都還是在賣硬體的。他建構出來的 model (模型) 卻沒辦法解釋像是 Google, Facebook 等這些純軟體、純網路公司,成千上萬的員工都在美國,不需要把生產外包,卻還是能夠創造出非常多的價值。

創造就業還是創造價值?

更重要的是,創業家的最重要工作在創造價值,包括為客戶、為團隊、還有為投資人。而創造就業,只是創業這個活動的副產品。葛老只單單因為現今的新創公司,無法像以往一樣為美國本土創造大量就業機會,就認為應該要改變投資創業的門檻,改變關稅結構,我認為是非常偏差的觀察。

況且今日的成功網路公司,舉凡 Google, Yahoo, eBay, Amazon 等,都能夠用更少的員工,創造出更多的市值,這不但能夠提升社會整體的生產力,也能夠因此帶動周邊服務業的就業機會,例如:金融業、房地產仲介等等,我認為是不可抹滅的。

網路業的外銷能力

而另一個葛老忽略的,是軟體/網路業超強的出口能力。我的紐約創投朋友佛萊德‧威爾遜 (Fred Wilson) 日前就在他的網誌上,公布了一個驚人的數據。雖然美國上網人口僅佔全世界的 17%,但是在全世界流量最高的 30 個網站之中,居然有高達 75% 是來自美國。

萬一為了跟美國打關稅戰爭,全世界其他國家都像中國一樣,也建立起一道萬里長城,讓「生產於國外」的網站都不能進入,那美國頓時不就失去了這個超強的優勢。從這個角度去看,為了保護製造業,會犧牲其他表現良好的產業,也是葛老所沒有料想倒的面象。

國家的任務

而要解決勞動市場的問題,長期而言,國家應該提供要給失業人士的,是再教育的能力,讓他們學習新的技能,成為當今公司需要的人才。一個國家最不需要的就是讓關稅、抵制、門檻的方式,來造成社會無謂的效能損失。

所以,葛老在本文提出的觀察和數據,是值得參考的。但他的解方,我卻完全無法認同。把「投資創業」和「創造就業」畫上等號,從出發點就有偏差,而提出用「保護主義」的關稅手法來抑制生產外包,更是讓自由經濟走回頭路,最後受害的將是消費者。

很可惜,葛老是我非常尊敬的創業家,但是在創投和國家競爭力的主張上面,我無法跟他站在同一陣線。

(Pic via joshb@flickr under CC license)