Ask Jamie: 你提出問題,我整理成文章,與所有讀者分享

歡迎來到本週的 Ask Jamie。上回專欄後,很高興收到了幾個值得深入剖析的案例,今天就讓我們先來看看其中一個。

Link Asked: 產品上線後回訪率低迷,怎麼辦?

Jamie,您好:

我們是一個新創團隊裡的一個 team,核心成員有三人,一個 PM 負責產品規劃,進度掌控與資源協調 (畫面設計與 UX),兩個 iOS 程式開發。我們負責一項 iOS app: Dreamsmile

Dreamsmile 遇到一個很重要的問題,下載量並不高,在上 apple 新品推薦有衝高,其後維持低迷。回訪率也持續下降。團隊內部也出現幾個方向上的問題,

1.產品功能並沒有打中市場顧客的需求,顧客需求的不是這樣的功能。(雖然我們作過問卷,核心使用者已經很滿意了。)

2.行銷做的不夠,真正的使用者還沒看到我們的產品。所以有一個聲音是花錢作行銷,但是另外的聲音是做了真的有效嗎?還是短暫增加下載率,但是無法持續往上走?

3.利用社群功能,提高互動,利用人拉人來增加使用者。這是主管的想法,他認為如果有社群的功能,使用者留在這平台互動,便可以增加下載量,人有了商業模式自然就容易產生。但是成員的想法是,如果 app 的功能未達到使用者需求,平台也沒有內容,如何讓使用者持續來這平台,作完了也只是死城效應。

到底後續方向要朝哪個方向前進,請 Jamie 分析,給一些意見,謝謝。

另外請教一個問題,我們產品主要的下載量在台灣與大陸,但是其他語系的地區並沒有下載量,我們也有嘗試寫信給一些美國的評測網站,但是並沒有下文,請問 Jamie 有關歐美市場,要如何行銷或透過哪些方式,才有可能有下載量,還是我們的 app 其實不符合歐美人的需求?需要修改方向?

Link, Dreamsmile

Dear Link,

首先,恭喜你們的產品上線,也恭喜你們獲得 Apple 與媒體的肯定。但事到如今你們應該有體會,這些都是虛的。每年上線的 Apps 有數十萬個,獲得 Apple 與媒體肯定的也有數百、數千個,但是真正能夠在市場上獲得成功的,遠遠少過那個數量。

因此,得到第三方的肯定或許有些加分,但回過頭來,市場才是真正的裁判,也才是創業者需要花最多心力的地方。我自己去下載、使用了你們的產品,發現它的確是「行銷」做的不夠扎實,而不是「推廣」的力度不足。行銷的核心是好產品,對缺乏資本優勢的小團隊尤其是,因為我們沒有錢幫使用者洗腦,只好靠高度 Product-Market Fit 的超強產品來打開市場。

如果我沒意會錯,你產品的核心價值訴求是幫使用者「追蹤夢想的進度」。姑且不論這個訴求的 PMF,但我得說從頭到尾整個產品的體驗,這個訴求被彰顯的力道非常不夠。

舉例來說,打開 Dreamsmile 的 App Info Page,最珍貴的第一張照片,介紹的是「Whole New Design 7」,跟核心訴求幾乎沒有關係。如果是知名網站的 App 版,這麼介紹是很合理的。但對於一個大家還不認識的服務,第一張就訴求 iOS7 設計事實上是本末倒置的。

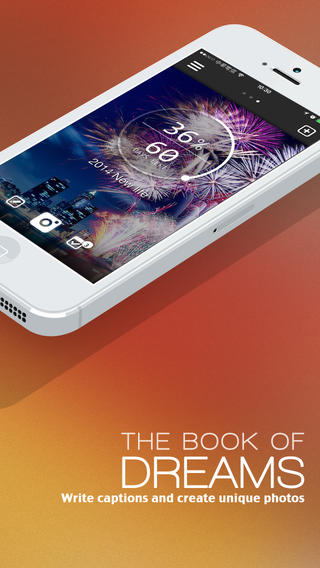

第二張照片「The Book of Dreams – Write Captions and Create Unique Photos」,有一些些相關,但實在太過隱晦。對於一個使用者不熟習的服務,必須更直接的告訴他我的產品是做什麼的。主打 Write Captions & Create Unique Photos 這兩個功能也很危險,因為這會讓人直接聯想以為這是一個照相 App,反而模糊焦點。事實上這張照片裡手機螢幕顯示的「36% / 60 Days」這個「追蹤夢想進度」的核心功能,但卻沒有任何文字把它彰顯出來,非常可惜,反而讓圖文間缺乏關聯,使人迷糊。

第三張照片選擇介紹「Fun & Cool Stickers – Show your emotion and determination」也值得商榷,貼紙會讓人直接聯想到 Line,加上文字敘述又讓人以為 Dreamsmile 是社交或通訊軟體,進一步增加 TA 的混淆。且貼紙對於追蹤夢想進度而言應該是「Good to Have」,是否需要用一張照片主打也需要思考。到了第四張照片的「Dream planner reminders – help you record your milestones」終於是比較接近核心的價值訴求,但到此為止我想使用者已經相當迷糊,很難真正抓到 Dreamsmile 到底是做什麼的。

也就是說,這幾張最珍貴的產品型錄圖,消費者下載前關鍵的判斷依據,不但沒有被用來精確的傳達產品的核心價值,反而卻東抓西抓模糊了焦點。類似的狀況在產品敘述裡面也存在,最珍貴的「Before the More」篇幅貼的卻是獎狀,而打開後內文對 Customer Problem 的描述非常隱晦,價值訴求沒有用力彰顯,功能描述也讓人無法抓住這個產品到底是在做什麼的 — 第一個介紹的功能是「照相與創造難忘的體驗」、第二個是「模板」,會讓人覺得這是照相軟體,而無法抓住它與追蹤夢想進度之間的關聯。

下載了 Dreamsmile 後還是同樣的情形,Tutorial 著重在產品 UI 的介紹,但卻沒有講清楚該如何用 Dreamsmile 來追蹤夢想進度。Tutorial 結束後我得到的是一個 14%/8 Days 的貓專案,但實在不知道接下來我該往哪裡去。

當然聽完這些回饋你們或許想著手改善,也或許覺得只是另一個 Data Point。但我想說的是一個產品是團隊「中心思想」的體現,因此如果沒有明顯的 PMF,那很有可能不只是產品的問題,而必須檢討背後的思考、設計與執行中哪裡出了問題。

尤其是新類型的服務,如果不能很明確的把功能、使用體驗、產品描述都圍繞在少數幾個核心訴求,往往是很難說服市場採用的。

以上是試過 Dreamsmile 後的一些觀察與想法,純粹個人意見供你們參考,以下文章則提供你們延伸閱讀:

Good luck & keep us posted on your progress!

Jamie

___