我常常在想,如果你把一個「成功」的創業者丟到 @deduce 的成份分析器裡面,會跑出什麼東西來。上面這個圖,大概是我想像中最可能出現的結果。

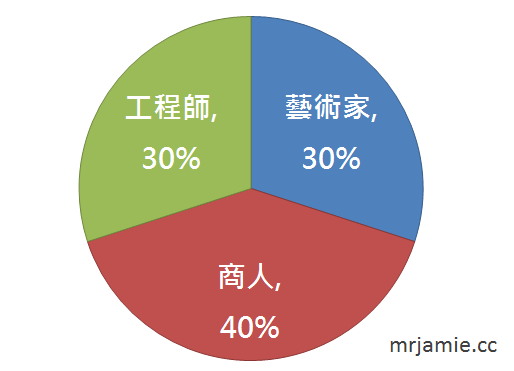

一個成功的創業者,勢必需要是一個商人。而且他的商人 DNA,可能需要大過所有其他成份。創業畢竟是做生意,如果公司沒辦法有營收、獲利、最後規模化,那這門生意終究必須關門大吉。所以一個成功創業者的商人 DNA,必須要有相對的優勢。

但從另一方面來說,他的商人 DNA 卻不能有絕對的優勢。創業,尤其是網路創業,畢竟是在找那個尚未存在的商業模式,如果你太執著於眼前的利益,那從定義上來說,就不可能找到任何未知的東西。所以我把商人放在 40%,但除了商人,我認為一個創業者還必須要有 60% 其他的特質。

首先是工程師的特質。Engineers 是很理性的動物,我們的專長是發掘問題,解決問題。工程師尤其是容易溝通的,只要是情符合邏輯與科學的原理,通常就能夠說服我們。但工程師的缺點,就是想法太一致。如果把一樣的問題、一樣的客觀條件丟給一群工程師,你大概很難得到不一樣的答案。所以工程師的執行力是創業者必備的,但只有商人和工程師加起來卻也還是不夠。

你必須還要有藝術家的 DNA。相對於工程師的理性,藝術家擁有的是感性。相對於工程師的按部就班,藝術家往往是偏執、理想、充滿熱情的。他能夠在所有 (已知) 條件都不利於他時堅持下去,也有勇氣去站著與全世界作對。而就像無數個成功故事中提到的一樣,這似乎是每個創業者必須經歷的道路,必須具備的能力。

我不確定工程師與藝術家該如何分配剩下的 60%,但我知道哪一個太多都不是很好,而且它們都不能超過商人的 40%,所以唯一合理的分配,就是 30% & 30%。因此,我產生出了理想中的創業者成份組成。

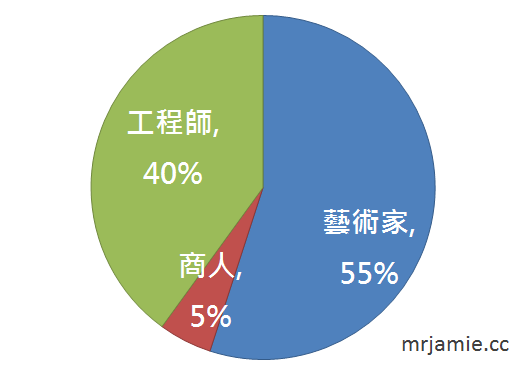

不過那只是最終的結果,達到奈許平衡時的分布狀態,但如果你對初創業者進行成份分析,大概會是這樣的結果。

他們的藝術家成份往往佔絕大多數,畢竟用工程師的角度去思考,出來創業不一定是解決問題最佳的方法。而用商人的價值觀去判斷,創業的獲利期望值更是遠遠低過去 Google 上班。但他們還是出來創業了,所以背後肯定有很大藝術家偏執、忠於自我的 DNA 在驅動。

但創業畢竟是在經營市場,所以從那邊,他們必須要慢慢學會如何當一個商人,同時不要失掉工程師的善與藝術家的美。這個成份轉換當然不是一瞬間的,像好酒一樣,它往往需要 2-3 年,甚至是 5-10 年的醞釀,過程中還需要很多的失敗、挫折來當酵素。

從這個角度去看,創業之路更是一個必須,也絕對是急不得的過程。幫助創業者越久,越發現重點不是「加速」,不是在多少個月內做出成績,重點更是陪著他們蛻變,和他們一起堅持到成功的那一刻,無論那需要多久。

___