最近北美出版業最流行的一件事情,就是大家一起合起來搞數位內容。這個趨勢從 2009 年初開始,主要是 Hulu 的成功,帶來的領頭作用。讓這些原本被數位化和網路打得不知所措的傳統內容商,又燃起了一線希望。

Hulu 是 2008 年初上線的 隨選電視 (TV on Demand) 網站,背後的金主是 NBC,Fox 和 ABC 等幾家大電視頻道商。他的主要訴求是像「Hereos 超異能英雄」等這些當紅影集,全部都讓你高畫質觀賞,雖然影片中會插入數個廣告時間,但是觀眾不用再付第四台費用,也不用等在電視前面,可以自己選擇觀賞的時間。這樣超值的服務,加上不景氣的 08 年大環境,讓 Hulu 上線後大受歡迎,一年之內被拱到僅次於 Youtube 的北美第二大影片網站。更重要的是,Hulu 不但已經開始賺錢,09 年營收甚至估計將突破美金一億 (US$ 120M) 大關。

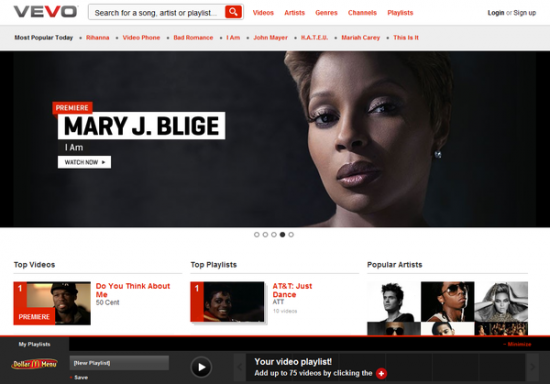

在 Hulu 這樣的成功示範之下,其他類型的內容出版商都紛紛摩拳擦掌,開始合縱連橫,目標就是複製 Hulu 模式,應用在自己的產業上。而昨天深夜上線的 Vevo,就是在這樣的趨勢下,由眾音樂廠牌聯手打造的產物。

Vevo 的服務,簡單的說就是 Hulu 的 MTV 版,整個網站上面沒別的內容,都是 music video。使用者可以搜尋,製作清單,收看,分享高畫質音樂錄影帶,放在背景播放,就好像免費的 MP3 播放器一樣。 而 Vevo 賺錢的方式,則是靠網頁上,還有影片播放前,播放間的廣告。

針對 Hulu 的成功,和數位內容產業競相仿效的趨勢,我想我們可以從以下幾點去觀察:

產業整合的過程

當一個產業開始出現結構或是獲利問題,傳統的解決方式,往往是垂直或是平行整合。垂直指得是單一廠商,自行與上游的供應商,或是下游的通路商結合,藉以捕捉產品附加價值中較高的比率。廣達投資液晶螢幕,或是鴻海在大陸投資資訊通路,都是垂直整合的例子。至於平行整合,則是單一廠商與同業進行合併,藉以降低成本。鴻海買奇美光電,就是平行的例子。

所以如果以產業的觀點來看,所謂 Hulu 模式簡單的說,就得是內容出版商,向下垂直整合通路,然後再將這些通路平行整合的過程。這樣的操作,理論上可以改善內容商獲利,共同經營通路,也可以壓低經營成本,聽起來相當合理。

通路的重要

在數位內容產業,通路營運成本很低,卻可以獲取高額利潤 (Kindle 65%,iTunes 30%),且擁有使用者偏好的第一手資料,所以可想而知內容商當然想要坐擁通路。可惜數位內容通路,往往也跟播放器綁在一起 (iPod 有 iTunes,Kindle 有 Amazon Kindle Store)。在這方面,出版商能做的事情有限,所以退而求其次,先從開放的通路 — Internet 搞起,先做做網站生意。

壟斷性的商品

Hulu 成功的一個重點,是他提供了獨家的商品。這些優質電視影集,是你在其他網站看不到的,到 iTunes 上面則要付錢買。所以他等於是提供想要隨選觀賞的觀眾,除了付費和盜用以外的第三個選擇。這個公式,到了 Vevo 卻沒辦法被套用。畢竟 music video 主要的目的,是用 video 去促進 music 的銷售

(日本人更直接把他稱做 promotional video)。所以其實音樂廠牌就算不賺錢,也希望你能多看幾次 MV,來提升購買音樂的可能。就因為這樣,MV 在網路上,其實早就是唾手可得的,這時 Vevo 的平行整合,能夠帶給使用者的效益,就變得相當有限。

使用者的選擇

但無論如何,一個網站要成功,最後的關鍵還是使用者。Hulu 之所以受歡迎,最終是因為他免費而且方便,讓使用者願意捨棄 iTunes 和盜版以就。Vevo 以目前的狀態看來,首先是內容的選擇相當不足,且都可以在 MTV 或是 Youtube 找到。且更重要的是,同樣的 MV,在 Youtube 上看,可以省去惱人的廣告。這樣的前提下,就很難說服使用者採用。

結論

所以雖然網路已經行之有年,更已成為人們最大資訊來源,但數位內容產業,到了現在才剛要真正開始革命。其中,有兩股力量,一是傳統出版商,拼命的用不同的方式,想要讓既有熟知的生產方式,可以在最少的改變下延續。所以雖然數位音樂是以 MP3 為單位,在 iTunes 上還是有專輯的發售。數位文字可以用篇幅為單位,但 Kindle 上還是要賣電子”書”。另一股力量,則是來自沒有傳統包袱的新興”純數位內容商”,不斷的在打破既有的藩籬,用新載體 (iPod,Kindle),新模式 (單曲,網誌,Youtube) 等創新的方式來生產/發布內容,賺取利潤。

Vevo 就是傳統音樂廠牌打不贏 iTunes 下的另類一搏,目前看來大概不可能像 Hulu 一樣成功,但也不代表不能為音樂商帶來些額外營收。而這樣的戲碼,未來也還是會繼續上演在其他出版業中 — 眾北美雜誌社在昨天剛宣布將合作開發數位閱讀器 (Hulu for Magazines)。無論如何,這些競爭,對於使用者來說都是好的。因為大家將可以有更多的管道,更多選擇,去欣賞品質更好的數位內容。所以,就讓我們繼續看下去吧。