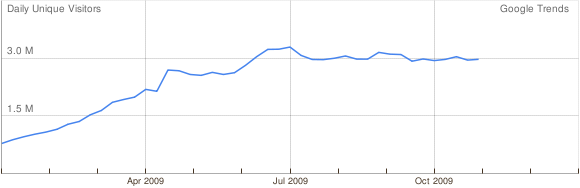

最近幾個月北美科技圈的話題,都圍繞在微網誌 Twitter 成長的停滯,原本呈等比級數上升的曲線,到了 7 月突然就緊急煞車,甚至出現緩慢下滑的情形:

這樣的現象讓許多靠 Twitter 吃飯的網路人擔憂,市場上也開始出現各種不同的解讀。有人說大家都是用 iPhone 玩 Twitter,所以網路流量不準。有人說 7-8 月美國人喜歡度假,所以沒人上網。這些因素的確都可能影響流量,但是要把一個原本成長的這麼快的網站拉下來,絕對不是只有會員使用習慣的改變。

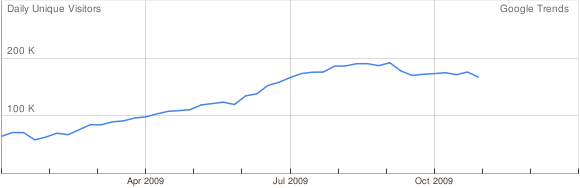

回頭看看台灣最紅的微網誌噗浪,剛好也在差不多的時間出現趨緩進而衰退的現象:

難道台灣人也是 7-8 月去度假嗎? 當然不是。說穿了,雖然大家不願承認,但造成 Twitter 和噗浪如此慘劇的兇手,不是別人,正是才剛給了無名一番苦頭的 Facebook。

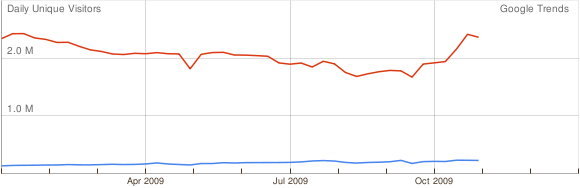

這點讓我們看看日本市場,就非常清楚。在本地社群網站 Mixi (紅線) 強勢,Facebook 積弱的情況下:

Twitter 的流量成長就顯得毫無問題:

但是 Facebook 不是社群網站嗎? 跟微網誌的衰退有什麼關係? 你說。

Facebook 的確是以社群起家,但他的動態更新功能,原本就接近微網誌。加上整個 2008 年面對 Twitter 的強力挑戰,為了不讓後起之秀專美於前,甚至有朝一日上演王位篡奪計,Facebook 從今年 3 月開始,更厚臉皮的執行了有系統的 Twitter 化,一步一步的把所有微網誌的功能都納入:

2009/03 Facebook 專頁動態更新納入粉絲首頁 讓專頁的經營者可以像微網誌一般直接發送訊息到使用者的首頁。

2009/04 開放存取動態更新的 API 讓原本微網誌專用的客戶端程式,例如: TweetDeck,也可以支援 Facebook 動態

2009/06 新增公開的動態更新 讓除了專頁以外的一般使用者,也可以發布公開的訊息

2009/06 新增”用戶名稱” 讓每個使用者和專頁都可以擁有一個好記的網址,例如: http://www.facebook.com/mr.jamie.page,和微網誌一樣

2009/08 新增動態搜尋功能 讓使用者可以搜尋,和微網誌一樣

2009/09 新增”@回覆”功能 最後,Facebook 連這個只有重度微網誌使用者懂的,用 @XXX 來”提及”或是”回覆”某人的功能,也加了進來

2009/11 新增”動態彙總”功能 讓首頁顯示的訊息更個人化,比微網誌的流水帳更好用

這樣的功能大抄襲,加上原本就較高的會員數,較完整的朋友鏈結,最後當然造成了替代效應,打得 Twitter 和噗浪抬不起頭來。

好,所以這樣的發展,有什麼值得 Social Web 創業團隊們注意和學習的呢? 我歸納如下:

雞蛋要多放幾個籠子 雖然 Facebook 目前很強勢,但三五年後什麼情況沒有人知道。況且還有許多 FB 碰不到的市場,例如: 中國大陸,日本。所以開發 Social App,應該要以多平台為目標,進可增加碰得到的會員數,退可避免平台世代交替的風險。

Keep Enemies Closer 競爭者的一舉一動,都要掌握得非常清楚。尤其是先進者,絕對不能因此傲慢。沒有包袱,身輕如燕的後進者,往往也是很好的創新者,要像 FB 一樣不吝於像他們學習。

先上線常更新 FB 最後的優勢在於他的會員數,雖然功能到位較慢,還是不影響王者的地位。所以在新網路時代,開發的模式要採用先上線,然後隨著使用者的回饋和市場的變化,不斷的更新,精進自己的服務。

所以噗浪該何去何從呢? 你問。

我建議他們應該趕快提升與 Facebook 平台的整合度,降低新會員的進入門檻 — 不用再辛苦找朋友/加朋友,然後專注在服務 FB 疏於照顧的部落客上,提供有價值的功能,例如: mmdays 開發的嵌入式 Plurk 討論串 (請捲動到頁面底部),部落格/文章人氣指標等。

網路的世界是瞬息萬變的,把自己融入在其中,常常思考如何和其他服務串連,提供價值,才是成功之道,與大家共勉之。