一直期待的轉變終於讓我們看到了。經歷了五年,我們的電子書產品線已是美金數十億元的生意,而且還在飛速的成長 — 較去年上漲 70%。相對的,我們的實體書業務經歷了 17 年來最慘澹的十二月,只成長了 5%。我們很興奮也很感恩,感謝我們的客戶對 Kindle 以及 Kindle 上不斷成長的生態圈與書單正面的反應。–Jeff Bezos, CEO, Amazon.com

Amazon 在台北時間昨天深夜公布了 2012 年第四季的財報,雖然 EPS 只有 0.21 元,大大落後於華爾街分析師們預期的 0.27-0.29 元,但股價卻以跳漲近 10% 進行慶祝,背後的原因值得我們探討。

首先,雖然經濟處於不景氣,但 Amazon 的總體營業額仍較去年同期成長了 22%,來到 213 億美金。更重要的是,北美業務有 23% 的成長率,大幅優於美國總體電子商務在 2012 年聖誕假期預估的 17% 成長,如果我們再把 Amazon 佔北美電子商務約 20% 的權重考慮進去,換算後 Amazon 的成長等於領先同業平均 7%。當你已經是產業中最大的巨獸,卻還能比較小、較靈活的對手更快速的成長,這當然是非常厲害的事情。

不僅如此,在去年第四季,Amazon 繳出了 24.1% 毛利的好成績,比 2011 年同期的 20.7% 大幅成長了 3.4%。這在 Amazon 這種大型零售商身上,是很難得的事情。通常,在第一到第三季,Amazon 的毛利可以維持在 24-25%,但一到了年終購物期間,因為折扣的關係,Amazon 的毛利往往會掉到 20% 左右。

但今年的耶誕節顯然很不一樣,因為 Amazon 的營業額不但大幅成長,連毛利值也維持在高檔。所以你會問,發生了什麼事情?我想 Jeff Bezos 在 Q4 財報前言中特別提到的電子書,佔了重要的地位。根據產業分析師在 2011 年的預估,Amazon 的電子書店,到 2012 年會成長為一個年營業額達美金 37 億的生意。當然這份報告年代稍微久遠,但當時分析師預估 2012 vs. 2011 的 eBook 營業額成長只有 47%,遠遠低過 Jeff Bezos 透漏的 70%,所以我想可以合理的推測 30-40 億美金這個數字,雖不中亦不遠已。

也就是說,Amazon 第四季的 213 億美金營業額裡面,已經有將近 5% 的貢獻值來自毛利高達 30% 的電子書。更重要的是,一般書籍成本固定,所以當 Amazon 打折求售,必須要犧牲掉自己的利潤。但 eBooks 沒有紙張、印刷、運送成本,所以當售價壓低,不但買的人數會增加,Amazon 的毛利還是固定在 30%。也就是說,Amazon 與出版商可以調整售價,找到營業額最大化的甜蜜價格區間,而雙方的利潤卻只會增加,不會減少。所以某個程度來說,資本市場看到了 Amazon 實體轉為虛擬的營收替換成績,認可他們未來的發展潛力,所以雖然 EPS 不如預期,但股價仍然大漲作為慶祝。

我認為 eBooks 是一個很棒的多贏結構,作者、出版商、通路,大家都賺到合理,甚至更多的利潤,而讀者們可以用更低的終端售價,即時取得他們需要的知識與娛樂,不受時間、距離、國界、書店櫃位等種種物理的限制,並且又減少了紙張的使用與運輸的油耗,對地球非常友善。

從美國搬回台灣的這兩年,我得感謝有 Kindle 電子書商店,讓我可以方便又經濟的取得需要的英文書籍。

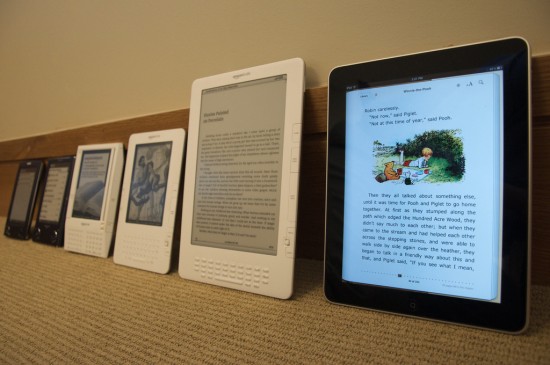

這帶我們回到今天的主題,Amazon 憑著他們固執的 Vision 與靈活的細節,花了五年的努力,不間斷的推動飛輪,把 Kindle 生態圈帶到了今天的盛況。而中文電子書呢?五年來只是雷聲從大慢慢變小,但雨到現在還是很小。這不僅是中文出版商、中文作者的損失,也是全世界華人的損失。

或許這是有點在抱怨,但我真心的希望博客來也好,城邦也好,能夠趕快有一個用心的平台業者, 好好把一個優質的中文電子書店經營起來。那不但能造福全世界的華文讀者,我相信,也能為出版商與作者帶來很好的收益。

電子書一定會發生,雖然不是馬上。Amazon 為我們證明了這件事情至少需要 5 年,現在就看誰有決心跟毅力去挑戰它了。

PS. 我知道城邦有做隨身 e 冊,但使用體驗與內容選擇上,我想還有不少路要走。

___

歡迎在 Google+ 上收聽我一天中的種種分享

(Photo via jblyberg, CC License)